Filme revela conspiração

influenciada pela

Revolução Francesa na Bahia

Albenísio Fonseca

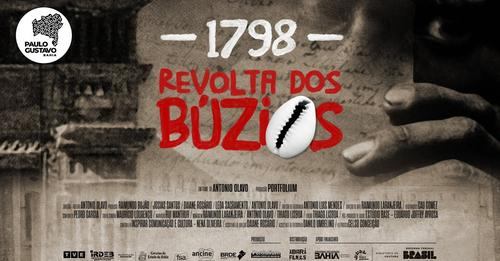

Com pré-estreia nacional em São Paulo, realizada no dia 28 de maio, destinada a convidados e seguida de debate no Espaço Augusta de Cinema, na rua Augusta, o filme “1798 – Revolta dos Búzios”, do cineasta baiano Antônio Olavo, traz às telas a influência iluminista da Revolução Francesa (1789) no planejamento do levante que pretendia derrubar o governo colonial.

Sim, o objetivo era proclamar a independência e implantar uma República democrática, livre da escravidão, onde haveria, conforme acenavam, “igualdade entre os homens pretos, pardos e brancos”.

A partir do dia 30, estará em exibição em salas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Aracaju, Goiânia, Brasília e Recife. Em Salvador, além do Cine Glauber Rocha, na Sala de Arte e nos cinemas dos Shopping Barra e Paralela. O filme de Antônio Olavo integra um projeto conjunto de cinco cineastas da Bahia, três dos quais com suas produções já concluídas e dois em fase final de edição.

Homenageado da Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba – MIMB, em evento realizado no Teatro do SESC (Pelourinho), no último dia 17 de abril, Antônio Olavo, roteirista e diretor de 19 documentários (7 longas e 12 curtas), declarou que “seguirei nesse caminho, nessa luta, mesmo enfrentando obstáculos desanimadores, sonhando em realizar no cinema a trilogia das grandes lutas negras dos séculos XVIII e XIX na Bahia: 1798 – Revolta dos Búzios (que está sendo lançado nacionalmente agora), a Revolta dos Malês e A Sabinada”, salientou.

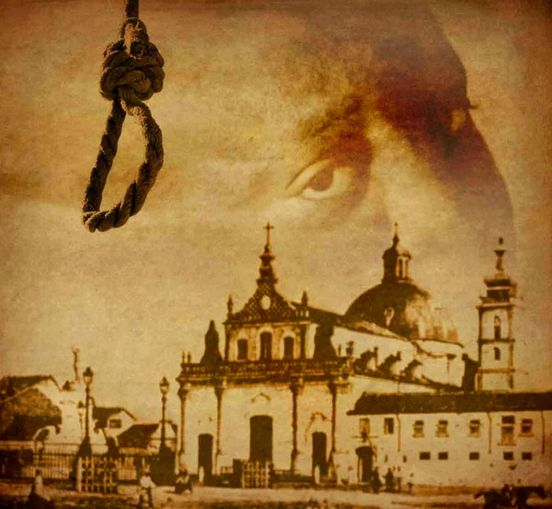

Traída, como toda revolução, a revolta em Salvador foi denunciada antes da deflagração e o governo instalou não apenas uma, mas duas Devassas que, durante 15 meses, convulsionaram a cena política na Bahia, atingindo centenas de pessoas com ameaças, detenções, interrogatórios e, finalmente, condenações de açoites públicos, prisões, degredo perpétuo, até penas de mortes.

As sentenças máximas se abateriam sobre quatro homens negros: os soldados Luís Gonzaga (36 anos) e Lucas Dantas (23 anos), e os alfaiates João de Deus (27 anos) e Manoel Faustino (22 anos), enforcados e esquartejados em 8 de novembro de 1799 na Praça da Piedade, na capital baiana.

UMA HISTÓRIA APAIXONANTE COM MUITOS NOMES

A Revolta dos Búzios, também designada por Revolução dos Alfaiates, Conjuração Baiana, Sedição de 1798, Movimento Democrático Baiano e Inconfidência Baiana, “é uma história apaixonante, que precisa e merece ser conhecida mais amplamente pelos brasileiros”.

Olavo tem se dedicado ao longo dos últimos 19 anos à pesquisa e estudo sobre esta conspiração republicana, tendo como principal fonte os “Autos da Devassa”, documento de inestimável valor histórico, com mais de 2 mil páginas escritas no “calor da hora dos acontecimentos”, contendo o desdobramento minucioso da extensa investigação sobre a revolta.

Os “Autos”, principal fonte primária do episódio, cobrem o período de agosto/1798 a novembro/1799 com as transcrições manuscritas das dezenas de sessões da Devassa, incluindo a íntegra dos longos depoimentos das mais de 70 pessoas envolvidas na conspiração. Conforme o cineasta, a mobilização transcorrida na Província da Bahia é, ainda, “algo novo na nossa historiografia, diferentemente de outros movimentos conspiratórios no Brasil Colonial”.

Distinta das movimentações revolucionárias em Minas Gerais, em 1789, e no Rio de Janeiro, em 1794, a conspiração baiana de 1798 defendia a Independência, que só viria em 1822, e a República, proclamada apenas em 1889. Mas avançava na defesa do fim da escravidão, conquistada somente em 1888, aspecto que coloca um qualitativo diferencial nesta conspiração de homens negros, pardos e brancos na Bahia.

CIDADES ALTA E BAIXA

Mais que um documentário, o filme de Antônio Olavo mostra o quanto, ao final do século XVIII, “Salvador era uma cidade agitada, barulhenta, suja e ao mesmo tempo cheia da vida que lhe conferia 60 mil habitantes, entre os quais 70% de africanos e afrodescendentes. Com ruas mal calçadas e estreitas, ladeadas por corredores de casarões, era dividida em Cidade Alta e Cidade Baixa”, enfatiza o cineasta.

– A Cidade Baixa, formada pela longa e tortuosa Rua da Praia, era o local do comércio, com intenso movimento de trabalhadores no cais do porto. A Cidade Alta começava no Forte de São Pedro indo até a Soledade e ocupava a área nobre, em que se destacavam a Praça da Piedade, recém-aberta; a Praça do Palácio, núcleo central do poder político e administrativo e o largo do Terreiro de Jesus, ponto convergente de pretos e pardos, que ali recolhiam água da fonte e realizavam animados batuques, sob a insatisfação das igrejas locais.

Olavo pontua, além do mais, o quanto no entorno das praças, surgiam vários embriões de aglomerados urbanos como o bairro da Praia, Santo Antônio Além do Carmo, Palma, Desterro, Saúde e principalmente o São Bento, ao redor do poderoso mosteiro dos Beneditinos, donos de metade da área urbanizada da cidade.

Debruçado sobre historiadores que abordaram o tema, ele cita o professor Luís dos Santos Vilhena, que morou na cidade entre 1787 e 1799, ensinando grego. Vilhena escreveu que “há nela muitos edifícios nobres, grandes conventos e templos ricos e asseados”. Neste perfil, destacavam-se imponentes os prédios do Palácio do Governo, o Palácio Arquidiocesano, a Câmara Municipal, o Tribunal da Relação, o Hospital Militar, além das igrejas, entre elas a da Sé.

SALVADOR ERA SEDE DA CAPITANIA DA BAHIA

Salvador era, então, sede da Capitania da Bahia que, governada pelo fidalgo português Dom Fernando José de Portugal, tinha sob sua jurisdição as Capitanias de Sergipe e Espírito Santo. Inclinada sobre a encantadora Baía de Todos os Santos, a cidade recebia pelo mar quase tudo o que consumia. Vivendo do comércio, a urbis tinha o cais como o grande portal das relações econômicas e respirava um ar que tinha o cheiro do Recôncavo, celeiro fértil para o seu abastecimento, principalmente de farinha de mandioca, base da alimentação da população pobre e tão importante que fazia parte da remuneração de soldados e funcionários públicos.

Contudo os produtos mais relevantes para a economia regional eram o tabaco, produzido em Cachoeira e em Inhambupe e o açúcar, vindo dos grandes canaviais cultivados em terras de massapé no Recôncavo, particularmente na região do Iguape, onde se produzia excelente cana de açúcar. As mercadorias eram transportadas em saveiros, barcas e canoas, que utilizavam uma ampla rede fluvial, interligando o interior às sedes dos distritos e estes por sua vez a capital. Todavia, a carne, produto de luxo no consumo familiar, vinha dos grandes rebanhos de gado que se espalhavam pelas terras imensuráveis dos sertões baianos.

– A cidade negociava exclusivamente com Portugal e suas colônias, notadamente a Costa da Mina, na África, com a qual trocava tabaco e aguardente por negros, atividade altamente rentável, que a projetou como um dos principais centros distribuidores de negros escravizados para toda a Colônia.

Em Salvador, toda a sociedade se utilizava da mão de obra escrava, e mesmo a Igreja, representada pelas principais ordens religiosas dos Beneditinos, Carmelitas, Jesuítas e Franciscanos, utilizava escravos dentro dos conventos e também os vendiam e leiloavam sem cerimônia.

CENÁRIO SOCIAL DA CIDADE

Tanto quanto esmiuçar os Autos da Devassa, em “1798 – Revolta dos Búzios”, o cineasta e pesquisador mostra que, entre os mais de 40 mil pretos e pardos aqui existentes, 12 mil eram escravizados e atuavam como base do funcionamento da cidade, totalmente dependente da população negra, livre ou cativa, visto que o branco, nobre ou plebeu, não faziam trabalhos manuais.

“As mulheres negras trabalhavam como doméstica ou em serviços de ganho nas ruas. Os homens exerciam ocupações de pedreiros, carpinteiros, marceneiros, alfaiates, ferreiros, ourives, cabeleireiros, padeiros, calafates, trabalhadores de ganho, entre outras”, revela.

Ainda segundo Olavo, e como demonstra no filme, “boa parte dos homens brancos eram comerciantes e funcionários da Coroa Portuguesa, outros tantos, buscavam ocupar o longo tempo ocioso em saraus e bailes palacianos, hábito contumaz de uma elite social mundana, ainda saudosa da época áurea em que Salvador era a capital da colônia, posto que exerceu por mais de 200 anos e perdera para o Rio de Janeiro em 1763”.

– Nesta cidade, onde o luxo e opulência de uma minoria branca se derramavam sobre as ruas, a majoritária população negra vivia em péssimas condições, o que expunha as contradições profundas de uma sociedade escravocrata, portanto racista e desigual, aquecendo o caldeirão da tensão social latente, que para muitos era indisfarçável.

CENTRO INTELECTUAL DA COLÔNIA

Antônio Olavo salienta, também, o cenário internacional. “No final do Século das Luzes se testemunhava o advento da Revolução Francesa, que difundiu a semente das revoluções, com os direitos do homem e do cidadão pelo mundo ocidental, ameaçando destruir tronos, sob o tremular da bandeira da República e da Liberdade”.

– Esses acontecimentos ecoavam em Salvador, mais importante centro intelectual da Colônia que, mesmo sufocada pelas amarras opressivas da Metrópole, possibilitava fáceis canais de circulação das ideias revolucionárias, devido principalmente ao seu movimentado porto marítimo, no qual iam e vinham os mais avançados pensamentos liberais da época.

Como na pergunta do rap que marca o início de “1798” – “que história é essa que ninguém nunca me contou?” – o filme destaca, ainda, o quanto na Cidade da Bahia a elite ilustrada começava a substituir seus livros em latim, a língua culta, pelos escritos em francês, a língua da época.

“Jornais, livros e folhetos vindos da Europa, trazendo as novas do iluminismo, circulavam discretamente na cidade e animavam encontros e debates. Essas ideias ganhavam adesão não somente entre “a nobreza da terra”, interessada na autonomia política, mas ampliavam-se para camadas de baixa renda, como alfaiates, marceneiros, pedreiros, cabeleireiros, ferreiros e ourives, quase todos pretos e pardos, que sofriam com as desigualdades na sociedade colonial”, destaca.

FRANCESIAS, AS INFLUÊNCIAS

Um antecedente marcante. Na manhã de 30 de novembro de 1796, singrando lentamente, uma embarcação se aproximava do porto. Era o navio Boa Viagem, que navegava sob bandeira espanhola e, alegando avaria, solicitou permissão para ancorar, trazendo à bordo um grupo de oficiais franceses, liderados pelo capitão da Marinha de Guerra da França Antoine René Larcher, navegador experiente e revolucionário de 1789.

Larcher permaneceu apenas um mês na cidade, mas tempo suficiente para muitas comunicações. Pouco depois, em carta ao governo francês, escreveu que a Bahia era um campo fértil para semeadura de propósitos revolucionários, pois seu povo estava “fatigado do governo real e teocrático” e sugeriu o envio de uma esquadra francesa para apoiar a revolução.

A França não enviou navios, mas os ideais iluministas germinaram e eram chamados de “francesias”. Até mesmo uma loja maçônica denominada “Cavaleiros da Luz” teria sido fundada em 14 de julho de 1797, aniversário da revolução francesa e funcionou como um centro de debates, envolvendo advogados, médicos, professores e religiosos.

Conforme o cineasta e pesquisador baiano, “no início de 1798, pairava no ar um ambiente anunciador de grande movimentação política que caminhava clandestinamente pelas ruas e becos da Cidade da Bahia. E era algo que não havia ocorrido ainda nos movimentos de contestação colonial no Brasil, pois confabulavam homens pardos, pretos e brancos, planejando um golpe “a fim de erigir o continente do Brasil em Governo Republicano, livre e independente”. Buscavam, para tanto, “um levantamento no povo, acenando aos cativos com a voz da liberdade”.

Os boatos circulavam dando conta de que homens ilustrados realizavam reuniões clandestinas para a leitura de livros e folhetos proibidos, de inspiração iluminista, e promoviam encontros e debates nos distantes e isolados arrabaldes de Itapagipe e Barra. Um manuscrito que circulou na cidade, afirmava que “aportou nesta cidade uma nau francesa que depois de descarregar com todo o segredo e sagacidade uns livrinhos cujo conteúdo era ensinar o modo mais cômodo de fazer sublevações nos Estados com infalível efeito, única carga que sem dúvida trazia, se retirou para o Rio de Janeiro”.

– Havia em muitos, o descontentamento e a revolta. O desejo de mudanças crescia e manifestações de protesto ocorriam amiúde, algumas ousadas, como a queima da tradicional forca da cidade, localizada no Campo da Pólvora, um dos maiores símbolos de repressão do Estado. As reações contra uma igreja comprometida com o poder era cada vez mais comum, fosse com o apedrejamento de nichos religiosos durante a madrugada, ou interrupção às pregações religiosas durante as missas.

PAPÉIS REVOLUCIONÁRIOS

O surgimento de “papéis revolucionários” na madrugada de 12 de agosto, deflagrando o movimento sedicioso de 1798, provocou uma reação imediata do governador da Capitania da Bahia Dom Fernando José de Portugal, que no mesmo dia baixou uma portaria determinando a abertura de uma Devassa sob o comando do ouvidor geral do crime e intendente da polícia, desembargador Magalhães Avelar de Barbedo, com o objetivo de identificar os autores dos “papéis”.

De imediato, a Devassa comparou letras de antigas petições no arquivo do governo e apontou o requerente de causas Domingos da Silva Lisboa como autor dos “papéis”. Domingos foi preso, mas para surpresa geral, uma semana depois, em 20 de agosto, apareceram mais dois manuscritos em forma de carta, destinados ao Superior da Ordem do Carmo e ao Governador da Capitania.

Os novos papéis ignoravam a prisão de Domingos, anunciavam dia e hora para o início da Revolução e curiosamente em forma de ultimato, conclamavam a adesão de duas das maiores autoridades da Capitania, nomeando-as chefe da igreja e chefe do governo. O surgimento destes novos panfletos tencionou ainda mais o ambiente político, desnorteando a investigação em curso, que apostava no final do caso com a prisão de Domingos Lisboa.

Preocupado com as incertezas e dimensões que os acontecimentos iam tomando e sem obter provas para incriminar Domingos, embora o mantendo preso, o governo buscou outro alvo de acusação e em 22 de agosto mandou prender o soldado Luiz Gonzaga das Virgens.

REUNIÃO NO DIQUE, O FRACASSO

A notícia da prisão de Gonzaga logo se espalhou na cidade e chegou até Lucas Dantas através do soldado Romão Pinheiro. Imediatamente Lucas desceu para as Portas do Carmo, no Taboão, onde morava o ourives Luiz Pires, um dos mais ativos conspiradores e em cuja casa as ideias revolucionárias circulavam com facilidade, e ao chegar, encontrou reunidos os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, o cirurgião prático Freitas Sacouto e o ourives Nicolau de Andrade.

Lucas entrou na sala e disse em voz alta: “notícias funestas! Está preso o Gonzaga e foi hoje a tarde, no exercício do seu Regimento”. A notícia abalou a todos, deixando o ambiente tenso, pois também souberam que já circulavam boatos de que a polícia estava a procura de outros suspeitos de envolvimento na conjuração.

Temerosos de uma onda repressiva, os homens decidiram ampliar os contatos e convocar um grande ajuntamento no Campo do Dique, atrás do Convento do Desterro, para a noite de sábado, 25 de agosto, com o objetivo de avaliar a força de que dispunham e definir os próximos passos.

Caso a afluência fosse grande, seria libertado Luiz Gonzaga e desencadeado o Levante. Nos dois dias que se seguiram, muitos contatos e convites foram feitos, com promessas de se levar muita gente, criando com isso uma grande expectativa com a reunião, que se revelou frustrante, pois somente 18 homens compareceram.

No domingo 26 de agosto, dia seguinte à fracassada reunião no Campo do Dique, o governador já bem informado da conspiração pelas delações de três homens convidados de última hora, e impressionado com o rumo dos acontecimentos, pois também sabedor das conversas que circulavam na cidade, dando conta da eminência de um Levante com saques e assassinatos das autoridades, baixou nova portaria instalando outra Devassa, sob a responsabilidade do desembargador Francisco Sabino da Costa Pinto que iria investigar o Levante que se projetava fazer na cidade, a fim de estabelecer um Governo Democrático.

DEVASSA, AS CONDENAÇÕES

Ameaçadora, a Devassa Costa Pinto anunciava: “os que entraram em semelhante conspiração ou como agente ou como cúmplice, tem cometido crime de Lesa Majestade de Primeira Cabeça D´Alta Traição” e iniciou intensa ação repressiva. No final da manhã o coronel Alexandre Teotônio comandou a invasão da casa de João de Deus, e o prendeu juntamente com sua esposa Luiza Francisca e os cinco filhos.

A onda de prisões prosseguiu durante os dias seguintes, continuando por meses em que a cidade viveu tempos dramáticos, com os processos de investigação, denúncias, interrogatórios, acusações e defesas. O governo português juntamente com a elite baiana, queria uma rápida apuração e uma punição rigorosa, com isto demonstrando o desejo de intimidar todos aqueles que ousassem desafiar o poder colonial.

O castigo serviria como exemplo a não ser seguido. Em março de 1799, uma portaria do governador exigiu que se cumprisse a ordem de Maria I, Rainha de Portugal, determinando que sejam “todos os réus sumariamente sentenciados”. Pressionadas por um desfecho rápido, punitivo e exemplar, as Devassas Avelar de Barbedo e Costa Pinto formalizaram o Termo de Conclusão, com os Autos Sumários de culpa de 37 réus: 34 presos, dois foragidos e um morto na cadeia pública.

A Devassa chega a sua fase final. Foram ouvidas 70 testemunhas entre 17 de agosto de 1798 a 1º de março de 1799. Das 51 pessoas presas, 16 delas foram soltas, uma morreu na cadeia e 34 foram consideradas culpadas e sofreram condenações que variavam de humilhantes açoites públicos, venda para o exterior, degredo perpétuo ou temporário e a morte na forca, seguida de esquartejamento dos corpos.

Os membros das classes mais abastadas, porém, foram inocentados ou indultados. Note-se que era voz corrente na Bahia, que este movimento conspiratório teve participação expressiva dos homens letrados. Mesmo alguns deles tendo sofrido incômodos com a Devassa, nenhuma punição mais grave se abateu sobre eles. #

—————–

Jornalista responsável

Albenísio Fonseca

Na praia de Manguinhos (Itaparica) ao término do esquartejamento de uma baleia. Junto

Na praia de Manguinhos (Itaparica) ao término do esquartejamento de uma baleia. Junto

Capa de O Imparcial em 11.10.2019

Capa de O Imparcial em 11.10.2019

O Theatro São João na foto de Camilo Vedani, em 1865, retificada e colorizada pelo geólogo Rubens Antonio

O Theatro São João na foto de Camilo Vedani, em 1865, retificada e colorizada pelo geólogo Rubens Antonio Ernesto Simões Filho proibiu o uso do termo Soterópolis e até mesmo Salvador no cabeçalho do jornal

Ernesto Simões Filho proibiu o uso do termo Soterópolis e até mesmo Salvador no cabeçalho do jornal

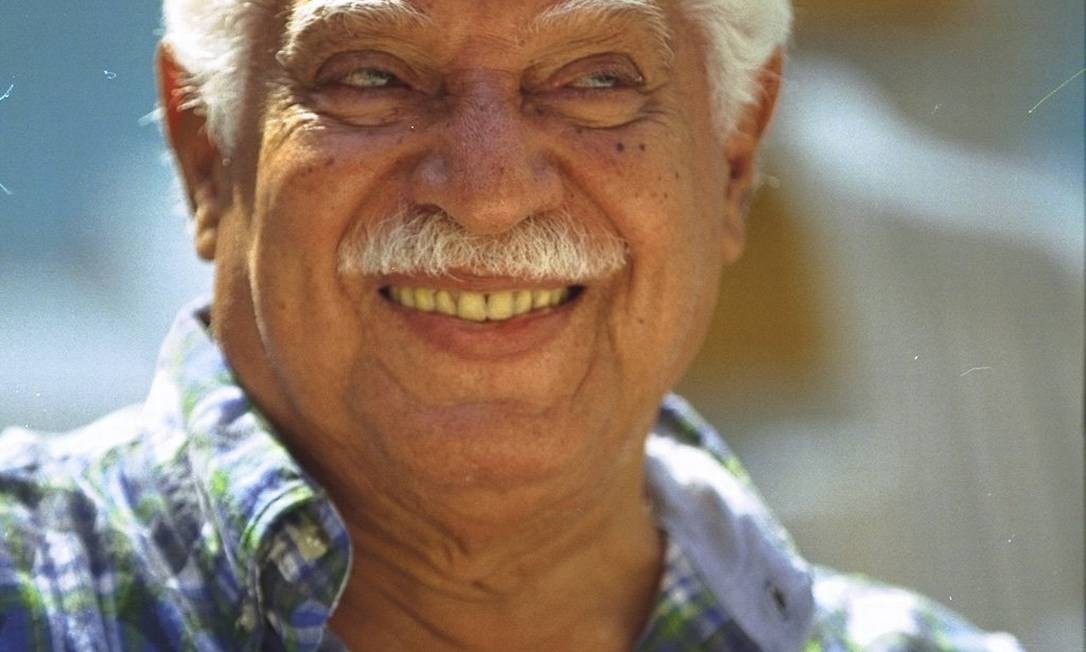

Artista foi homenageado este ano com o documentário “Dorival Caymmi: Um homem de afetos”

Artista foi homenageado este ano com o documentário “Dorival Caymmi: Um homem de afetos” Adroaldo Quintela intermediou os contatos com a Secult e o Iphan, mas secretária nega tratativas

Adroaldo Quintela intermediou os contatos com a Secult e o Iphan, mas secretária nega tratativas Casarão que abrigava o Cine XIV pegou fogo em 2017 e foi recusado para abrigar a Casa Caymmi

Casarão que abrigava o Cine XIV pegou fogo em 2017 e foi recusado para abrigar a Casa Caymmi